Maintenance palliative : Comment maîtriser l'art du provisoire ?

le 16 Juin de 14h à 15h

Résumé de l'article

La maintenance palliative est une forme de maintenance corrective temporaire, permettant de relancer un équipement après une panne tout en attendant une réparation définitive. Elle est utile pour éviter des arrêts prolongés, mais doit être utilisée avec précaution, uniquement dans des situations exceptionnelles (comme l'indisponibilité de pièces de rechange ou pour des raisons de sécurité). Pour l’encadrer, il est crucial d'utiliser un logiciel de gestion de maintenance (GMAO), de valider les interventions avec des responsables de la sécurité et de définir un processus clair et partagé.

Vous est-il déjà arrivé de poser un joint “juste pour le week-end” ou d’utiliser un capteur contourné “en attendant la pièce” commandée trop tard, et six mois plus tard, vous n’avez plus souvenir du pourquoi et du comment ?

Ce réflexe, vouloir faire tourner la machine coûte que coûte, a un nom : la maintenance palliative. Elle est utile, oui. Mais lorsqu’elle s’ancre dans vos habitudes quotidiennes, elle brouille les priorités et transforme la maintenance en une gestion de crises répétées.

Dans cet article, découvrez ce qu’est exactement la maintenance palliative, dans quel cadre l’utiliser, quelles sont ses limites et comment la réaliser de manière méthodique.

Qu’est-ce que la maintenance palliative ?

La maintenance palliative est une forme de maintenance corrective, mais s’en différencie par sa nature temporaire.

En effet, elle consiste à réaliser des interventions partielles ou provisoires pour relancer un équipement après une panne, dans l’attente d’une réparation définitive.

C’est un peu comme mettre une roue de secours sur une voiture : on peut continuer à rouler, mais seulement le temps d’arriver au garage pour un changement de pneu.

C’est un dépannage rapide, certes, mais qui offre un gain de temps précieux, limite l’indisponibilité et permet de planifier une maintenance corrective afin de restaurer durablement le plein potentiel de l’équipement.

Mais ce qui vous sauve la journée peut aussi planter le décor d’un futur bien plus compliqué : dérives invisibles, fausses sécurités, dégradations progressives…

Quand et pourquoi recourir à la maintenance palliative ?

La maintenance palliative ne doit pas être votre premier réflexe. Jamais.

Vous le savez, une stratégie de maintenance digne de ce nom doit impérativement tracer une feuille de route précise pour assurer la fiabilité et la sécurité des équipements.

Autrement dit, son rôle n’est certainement pas de maintenir coûte que coûte une machine en marche, mais bien de la remettre en état dans des conditions conformes à la sûreté de fonctionnement. Mieux vaut parfois un arrêt maîtrisé plutôt qu’une course effrénée vers l’inconnu.

Le recours à une action palliative ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple :

- Lorsqu’une pièce de rechange est momentanément indisponible,

- Quand la compétence technique ou l’outillage nécessaire font défaut,

- En cas de risque immédiat pour la sécurité ou l’environnement de vos équipes,

- Ou encore lorsque le coût d’un arrêt prolongé serait supérieur à celui d’une réparation provisoire.

En somme, la maintenance palliative doit rester une décision mesurée et motivée par l’urgence. De plus, temporaire ne veut pas dire approximatif : chaque mesure transitoire doit faire l’objet d’une documentation rigoureuse, d’un suivi précis et d’une planification méthodique afin de garantir une résolution pérenne dans les meilleurs délais.

La place de la maintenance palliative dans une stratégie globale

Dans la réalité du terrain, aucune stratégie de maintenance ne s’appuie sur un seul modèle. C’est économiquement et techniquement inefficace. La maintenance palliative fait ainsi partie d’une approche hybride, où chaque type d’intervention, qu’elle soit préventive, corrective, conditionnelle ou curative, répond à un besoin bien précis du cycle de vie des équipements.

Maintenance palliative vs. maintenance curative

Pour bien comprendre la maintenance palliative, il faut d’abord la distinguer de sa grande sœur : la maintenance curative.

| Caractéristiques | Maintenance palliative | Maintenance curative |

| Objectif | Rétablir rapidement le fonctionnement minimal d’un équipement pour éviter l’arrêt de production | Rétablir le fonctionnement normal et durable en supprimant la cause réelle de la panne |

| Durée | Temporaire, le temps de planifier ou d’effectuer la réparation complète | Durable, jusqu’à la prochaine usure naturelle ou défaillance |

| Nature de l'action | Agit sur les effets, pas la cause | Agit sur les causes et les effets |

| Exemple | Bypasser un capteur défaillant pour maintenir la ligne en fonctionnement jusqu’à réception du nouveau composant. | Remplacer le capteur et recalibrer le système pour un fonctionnement nominal et sécurisé. |

Le rôle du palliatif dans l’équilibre global des types de maintenance

Comment le palliatif vient-il en complément des autres approches, pour garantir la continuité de service, sans pour autant compromettre la fiabilité du parc ?

Tout est question d’équilibre et de bon sens (et, forcément, de moyens) entre plusieurs types de maintenance :

- Maintenance corrective : la réparation après la panne, souvent indispensable mais génératrice d’arrêts non planifiés.

- Maintenance préventive : une stratégie proactive pour éradiquer les pannes, basée sur des vérifications régulières, de tests rigoureux et un remplacement anticipé des composants critiques.

- Maintenance conditionnelle ou prédictive : subordonnée à l’état de l’équipement. Le but est de décrypter les signaux en temps réel (température, pression, niveau d’huile, vibrations, etc.) à l’aide de capteurs pour devancer les incidents et agir au seuil de la panne.

Exemple : la pompe de production qui fuit

Dans une usine de traitement des eaux, une pompe de circulation fuit au niveau d’un joint. L’arrêt complet de la pompe bloquerait toute la chaîne de traitement, et les pièces de rechange ne seront disponibles que dans trois jours.

L’équipe maintenance peut installer une bride temporaire et appliquer un mastic d’étanchéité pour limiter la fuite. La pompe reste opérationnelle, le débit est légèrement réduit pour éviter toute aggravation, et une intervention curative est planifiée dès réception des pièces.

Trois jours plus tard, une fois la pièce reçue, la pompe est arrêtée selon le planning établi. Les techniciens remplacent le joint, nettoient la zone, vérifient l’alignement et relancent la machine après test d’étanchéité. Et le tour est joué !

Les risques de la maintenance palliative

Colmater les brèches n'est pas sans danger. Ce qui sauve la mise à court terme peut très vite se retourner contre vous si la réparation définitive tarde.

En effet, non seulement l’équipement ne retrouve ni ses performances d’antan, mais sa sécurité s’en retrouve irrémédiablement compromise. Une action mal encadrée peut même aggraver les dégradations ou créer de nouveaux risques. En voici quelques-uns à garder absolument dans un coin de sa tête.

-

1

Le provisoire devient permanent

Voici un écueil courant. Ce qui devait durer une journée reste en place pendant des semaines, faute de temps ou de pièces. Avec le temps, les jeux mécaniques se creusent, les fuites s’étendent, les pannes se répètent, et l’équipement devient de plus en plus critique.

Vous vous souvenez du pneu éclaté de votre voiture ? Imaginez garder la roue de secours pendant des semaines : elle tient le coup un temps, mais finira par céder. En maintenance, c’est pareil.

-

2

La perte de traçabilité et d’information

Si certains pensent que la traçabilité ne concerne que les produits susceptibles de faire l'objet de rappels, comme les denrées alimentaires, elle devrait pourtant être intégrée aux processus de chaque fabricant et service de maintenance.

Sans cela, il est impossible de suivre correctement les réparations temporaires, de planifier la corrective définitive ou d’évaluer l’impact sur les coûts et la disponibilité. Les pièces remplacées ou bricolées ne sont pas comptabilisées dans les stocks et peu à peu, vous perdez une vision réelle de l’état du parc.

D’où l’importance d’enregistrer chaque action palliative avec une date de fin prévue, un responsable, une tâche corrective et tout ce qui y est relatif.

-

3

Le risque économique : des coûts cachés qui explosent

Chaque pensement provisoire engendre un coût différé qui, au final, explose : main-d’œuvre récurrente, gaspillage énergétique, arrêts imprévus, remplacement prématuré de pièces, etc.

Sournoisement, le coût total de possession (TCO) s’envole, masquant son impact réel sur vos budgets. Ce qui paraissait une simple économie se révèle être une perte sournoise, jusqu'à la panne fatale.

-

4

Risques pour la sécurité

Un équipement dégradé n’offre plus les garanties de sécurité prévues par sa conception. Les dispositifs de protection, capteurs ou arrêts d’urgence peuvent être désactivés, contournés ou rendus inopérants lors d’une intervention palliative, ce qui expose directement la sécurité des opérateurs.

-

5

Diminution de la durée de vie de l’équipement

Les solutions provisoires modifient souvent les conditions normales de fonctionnement des équipements, ce qui entraîne des contraintes mécaniques ou thermiques inhabituelles.

Dans notre exemple ci-dessus, le collier de serrage ou le joint de fortune peut modifier la pression ou le débit d’un fluide et provoquer une surchauffe locale du moteur ou de la pompeCes déséquilibres, même faibles au départ, provoquent à la longue une fatigue mécanique prématurée : fissures, jeu axial, détérioration des joints ou désalignement permanent.

Et entrainer un effet boule de neige qui exigera de remplacer complètement la machine.

Comment bien encadrer la maintenance palliative ?

Pour que la maintenance palliative reste maitrisée, elle doit donc être méthodique et tracée comme n’importe quelle autre intervention, voire de manière plus intensive.

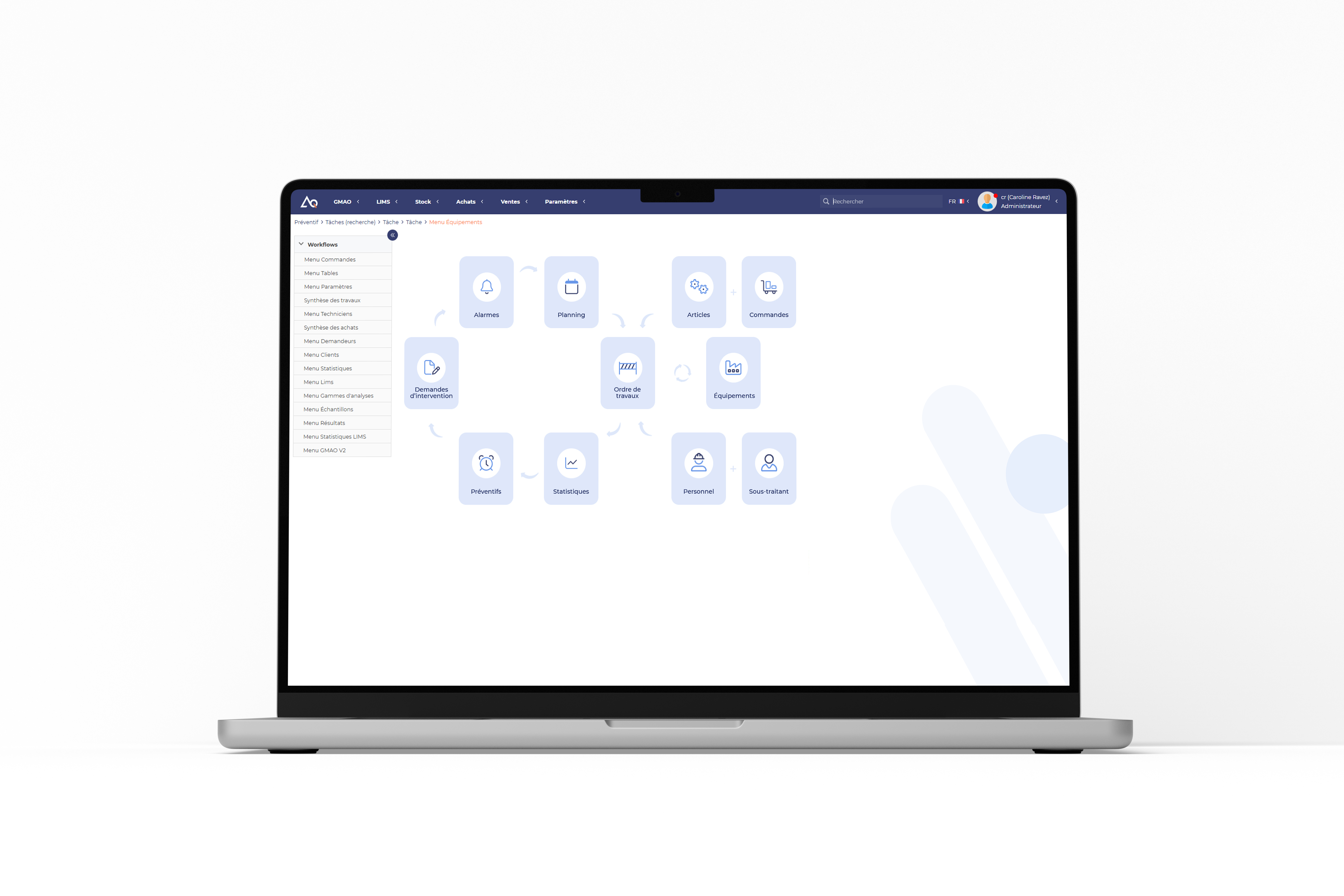

Son efficacité repose donc sur une combinaison de procédures claires, de suivi dans un logiciel de gestion de maintenance (GMAO) et d’une validation rigoureuse par les équipes techniques et qualité.

Centraliser les informations dans le logiciel de GMAO

Un outil de GMAO est indispensable pour garder la maîtrise des interventions palliatives. Elle permet de :

- Documenter chaque action temporaire : date, technicien, cause identifiée, description de la solution mise en place et durée prévue.

- Planifier la réparation définitive via un ordre de travail différé, associé à l’équipement concerné.

- Mettre en place des rappels automatiques pour éviter qu’une solution provisoire ne devienne permanente.

- Suivre les pièces et consommables utilisés : chaque pièce montée temporairement peut être enregistrée dans le stock de la GMAO avec son statut “provisoire” ou une date de remplacement prévue.

De plus, ce suivi précis permet :

- D’éviter l’oubli d’un composant temporaire installé “en attendant mieux”,

- De garantir la traçabilité des pièces de rechange, notamment pour les équipements critiques,

- Et de faciliter la commande auprès de vos fournisseurs des pièces définitives pour la réparation curative.

Contactez nos équipes pour obtenir plus d'informations sur notre logiciel de gestion de maintenance !

Valider les actions avec les responsables sécurité et qualité

Avant toute remise en service, la machine doit être évaluée et validée par un référent sécurité ou qualité.

Cette étape de contrôle permet de s’assurer que la solution temporaire ne crée aucun risque pour les opérateurs ni écart réglementaire (par exemple, en matière d’électricité, de pression ou d’environnement).

Définir un processus clair et partagé

Pour éviter l’improvisation, il est essentiel d’établir un processus standardisé :

- Identifier la situation d’urgence et justifier le recours à une solution palliative.

- Valider la méthode provisoire avec un responsable technique ou sécurité.

- Planifier la réparation définitive avec un délai réaliste.

- Suivre et clôturer la fiche une fois la solution curative mise en œuvre.

Chaque étape doit être connue de tous les intervenants et appliquée systématiquement.

Suivre des indicateurs spécifiques

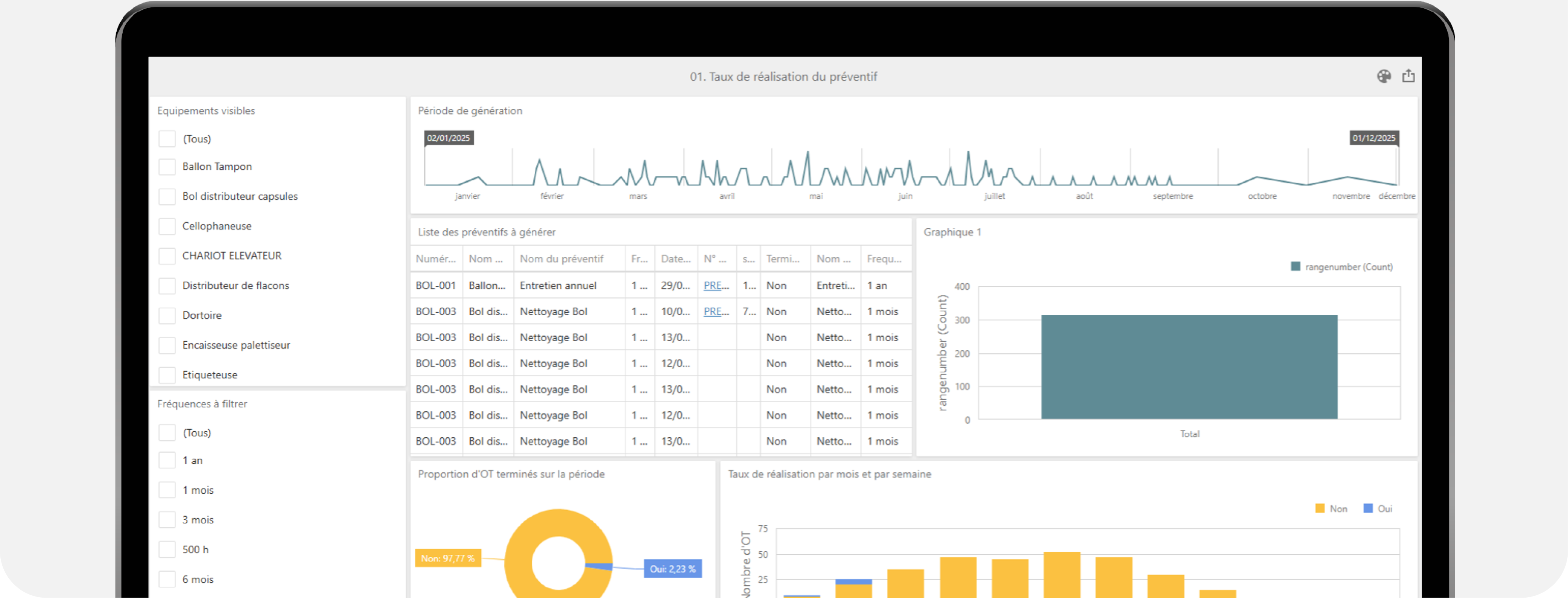

Le suivi des indicateurs dans des tableaux de bord dynamiques est un bon moyen de mesurer la maîtrise des actions palliatives.

Parmi les plus pertinents :

- Temps de fonctionnement supplémentaire obtenu : Mesure le temps prolongé de l'équipement grâce à la réparation provisoire.

- Réduction des temps d'arrêt imprévus : Compare les temps d'arrêt avant et après l'intervention palliative pour évaluer l'impact.

- Coût par heure de fonctionnement : Calcule le coût de la maintenance palliative par rapport au coût d'une réparation complète ou des arrêts évités.

- Impact sur la durée de vie des équipements : Évalue si les actions palliatives ont un effet négatif sur la longévité de l'équipement.

- Etc.

Ces données permettent d’évaluer la rigueur de la politique de maintenance et de prévenir la banalisation des solutions temporaires.